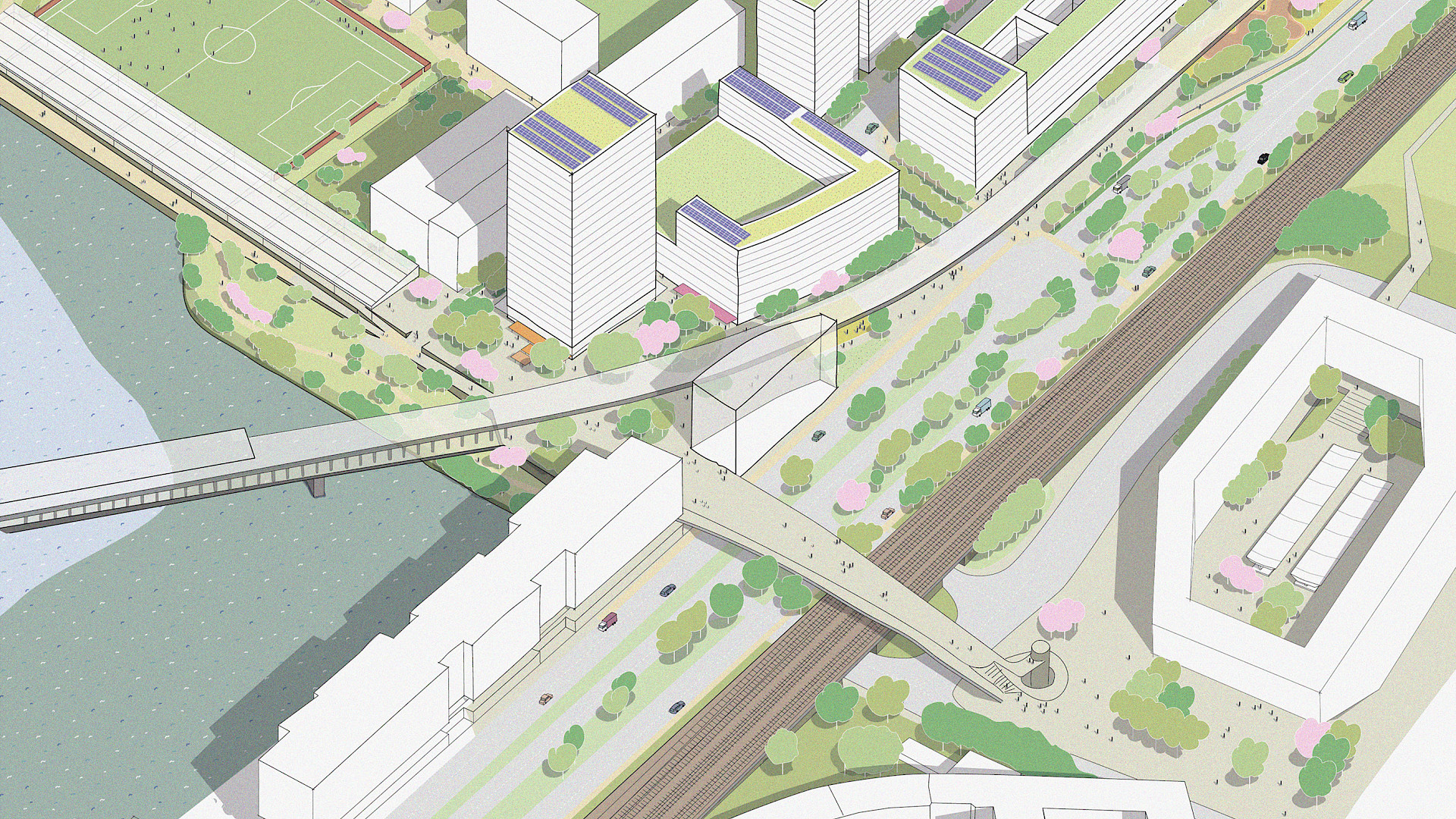

Das Baukollegium Berlin wurde 2008 das erste Mal einberufen, um über Projekte und städtebauliche Planungen von außerordentlicher Bedeutung für die Stadt Berlin zu beraten.

Unter der Leitung der Senatsbaudirektorin Prof. Petra Kahlfeldt werden insbesondere die gestalterische Qualität aktueller Planungsvorhaben beraten und Empfehlungen für deren Weiterentwicklung ausgesprochen. Das Baukollegium tagt in der Regel öffentlich und fördert so das Bewusstsein in Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung für nachhaltige Planungs- und Baukultur. Neben der Senatsbaurektorin und den für das jeweilige Vorhaben zuständige Baustadtrat setzt sich das Baukollegium aus sechs unabhängigen Fachleuten aus Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur zusammen; seit 2022 sind dies Prof. Anne Femmer (Architektin), Roger Boltshauser (Architekt), Prof. Maren Brakebusch (Landschaftsarchitektin), Prof. Dr.-Ing. Jasper Cepl (Architekt), Prof. Jörg Springer (Architekt) und Birgit Rapp (Innenarchitektin).

Seit 2024 koordinieren, moderieren und dokumentieren wir die Sitzungen des Baukollegiums Berlin. Die jeweiligen Inhalte werden in Abstimmung mit der Senatsbaudirektorin Prof. Petra Kahlfeldt für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin und der Stabstelle Architektur, Stadtgestaltung und Planung im Vorfeld erarbeitet.

Geplante Sitzungstermine in 2025:

106. Sitzung: 24. Februar 2025

107. Sitzung: 07. April 2025

108. Sitzung: 26. Mai 2025

109. Sitzung: 21. Juli 2025

110. Sitzung: 29. September 2025

111. Sitzung: 1. Dezember 2025